Sii altruista, ma intelligentemente

Le 5 lezioni più importanti de “La felicità è un dono” di Marco Annoni

Troviamo in questo libro la migliore difesa dell’altruismo intelligente, cioè non meramente emotivo e istintuale, non autolesionista, non sprecone. Qualche volta, se il coraggio incontra la lungimiranza e il pragmatismo, può diventare anche un altruismo efficace, cioè con un impatto misurabile e massimizzato del proprio donare. In un mondo dilaniato da diseguaglianze feroci, abbiamo un grande bisogno di questa efficacia, per fare più bene possibile in cerchi morali concentrici sempre più ampi, come se la nostra donazione fosse un sasso nello stagno dell’indifferenza.

— Telmo Pievani

Venerdì scorso, ho avuto l’onore e il piacere di organizzare un evento in università chiamando come ospite Marco Annoni – esperto di bioetica, ricercatore e autore, nonché forse una delle prime persone a parlare di altruismo efficace in Italia.

Annoni ha presentato il suo ultimo libro: La felicità è un dono: Perché l’altruismo intelligente è la scelta migliore che puoi fare, un volume accessibile e piacevole da leggere, e allo stesso tempo ricco di idee importanti.

Dato che è abbastanza breve, ti consiglio di leggere l’intero libro. Ma se la tua reading list è già infinita1 e prima di comprare un altro libro vuoi farti un’idea dei temi che tratta, sei nel posto giusto: in questo post sintetizzerò le 5 lezioni più importanti che ho tratto da La felicità è un dono.

1. L’altruismo non deve farti male

È un’idea diffusa che l’altruismo debba implicare un sacrificio: le azioni Veramente Altruiste™ non solo non beneficiano chi le compie, ma devono comportare un costo. Se facendo del bene ad altre persone avanzo in qualche modo i miei interessi personali, la cosa è vista con sospetto.

Ma se non siamo davvero costretti a scegliere tra il bene altrui e il nostro, perché non scegliere entrambi? Non è forse l’opzione migliore per tutti?

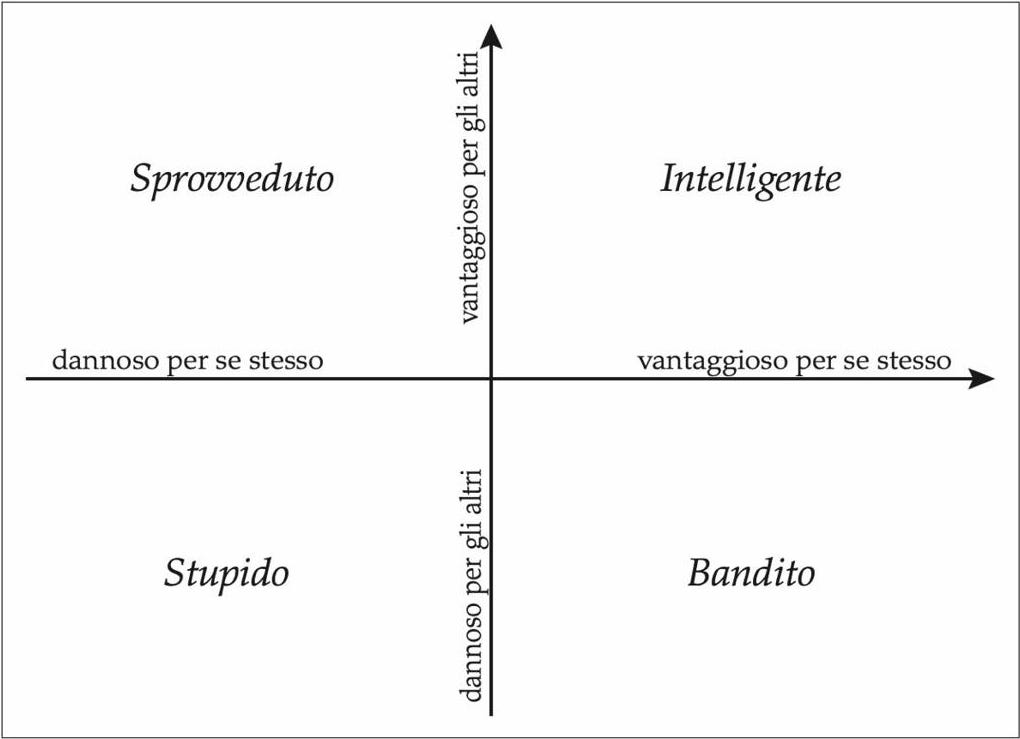

Per spiegare in cosa consiste l’altruismo intelligente, Annoni prende in prestito il grafico elaborato dallo storico Carlo M. Cipolla nel suo saggio satirico Le leggi fondamentali della stupidità umana.

Secondo il pregiudizio comune, i Veri Altruisti™ sono quelli che Cipolla chiama sprovveduti: il loro comportamento è vantaggioso per gli altri ma dannoso per sé stessi.

Annoni, invece, definisce altruista ogni azione che faccia bene agli altri, quindi sia le azioni sprovvedute che quelle intelligenti. Non si tratta di una questione puramente semantica: molte scelte comunemente considerate altruiste sono azioni intelligenti, e non sprovvedute, perché fanno del bene anche a noi stessi.

2. L’altruismo ti può fare bene

Vuoi un esempio? Il libro ne è pieno: donare in beneficenza, fare volontariato, o donare il sangue sono tutte azioni intelligenti.

“Ma Luca”, potresti pensare, “quelle azioni comportano chiaramente un costo, che sia in denaro, tempo, o sangue. Non dovrebbero cadere quindi nella categoria delle azioni sprovvedute?”

No – o perlomeno, non se consideriamo tutte le conseguenze rilevanti. Nella maggior parte dei casi, il costo di queste azioni è di gran lunga inferiore ai vantaggi che portano in termini di salute e felicità. “Chi si comporta da altruista”, scrive Annoni, “ha, in media, una vita più felice, sana e prospera.”

Oltre ai numerosi studi scientifici che supportano questa conclusione, Annoni offre un’interessante classificazione della felicità del dono in tre dimensioni.

Dimensione emotiva: donare ci fa sentire felici, ci provoca il cosiddetto warm-glow effect – il piacere “egoistico” derivato dal fare del bene (anche se, in realtà, questa sensazione è indipendente dall'effettivo impatto della propria generosità).

Dimensione cognitiva: l’altruismo è un modo per dare maggior significato alla propria esistenza. La consapevolezza di aver fatto qualcosa di importante, come aver salvato la vita a un’altra persona, ci porta a essere più soddisfatti della nostra vita.

Dimensione esistenziale: aiutare gli altri, “fare la cosa giusta”, ci permette di allineare pensieri, intenzioni e azioni ai nostri valori. Ci permette di diventare persone migliori. Qui emerge la simpatia di Annoni per l’etica della virtù di stampo aristotelico: agire secondo ragione e virtù verso il prossimo è necessario per raggiungere l’eudaimonia – il più alto bene per gli esseri umani, l’ideale di una “buona vita”.

Seguire la via del dono è la chiave per una vita più felice, perché più ricca di emozioni positive e di significato, e quindi più soddisfacente, in quanto vissuta in modo etico, realizzando appieno le proprie potenzialità come individui e come membri di una comunità che comprende, in senso esteso, tutti gli altri esseri umani.

In breve, l’altruismo è una figata.

3. L’altruismo esiste…

“Ma Luca”, potresti continuare, “non sono solo le conseguenze delle nostre azioni a essere importanti: dobbiamo considerare anche le nostre intenzioni. Se fare del bene agli altri fa bene anche a noi, chi ci dice che siamo davvero altruisti? Magari siamo tutti egoisti e l’altruismo non esiste”.

Annoni affronta anche questa sfida, scomodando svariati studi che tentano di spiegare come la selezione naturale possa aver dato vita all’altruismo. Secondo il biologo evoluzionista David Sloan Wilson, ad esempio, basta spostare l'attenzione dalla selezione tra individui alla selezione tra i gruppi per capire che l'altruismo può esistere tanto quanto l'egoismo: "l'egoismo batte l'altruismo nei gruppi, ma i gruppi altruisti battono i gruppi egoisti".

Questo, naturalmente, presuppone ancora una competizione tra diversi gruppi, tra noi e loro. Questo forse spiega la parzialità e il tribalismo che ci contraddistinguono e che portano a molti fallimenti morali, ma c’è una buona notizia: a differenza di altre specie, siamo dotati di una grande plasticità comportamentale. Non siamo Veri Altruisti™, ma nemmeno completamente egoisti. Invece, come scrive Annoni, “abbiamo la capacità di adottare entrambi questi comportamenti in modo plastico e, almeno in parte, deliberato”.

4. …ma non è perfetto

Possiamo quindi essere altruisti, ma tendiamo a farlo in modo (a dir poco) imperfetto. Un problema è quello di definire chi siamo noi e chi sono loro: chi merita la nostra considerazione morale? I nostri connazionali, tutti gli esseri umani, o tutti gli esseri senzienti? E le generazioni future? È un tema interessante che voglio approfondire in futuro, magari scrivendo un post sul concetto di cerchio morale.

L’altro problema, quello su cui si concentra Annoni, è che:

spesso le nostre decisioni altruistiche sono il frutto delle circostanze e delle nostre risposte emotive, più che il frutto di riflessioni autonome e consapevoli. Ciò può portarci a compiere scelte che danneggiano gli altri e che ci inducono a vivere una vita meno felice e meno aderente ai nostri valori e principi.

Ci sono svariati bias cognitivi che ci portano a comportarci irrazionalmente quando si tratta di aiutare il prossimo – ecco un paio di esempi.

Effetto della vittima identificabile: tendiamo a provare più empatia per una singola persona bisognosa di cui ci viene raccontata la storia che per più persone che subiscono lo stesso destino, ma rimangono anonime e non identificabili, e siamo quindi disposti a donare di più nel primo caso. In uno slogan, “una morte è una tragedia; un milione di morti sono una statistica”.

Effetto spettatore: di fronte a qualche evento negativo, maggiore è il numero di persone che potrebbero intervenire o aiutare e minore è la probabilità che qualcuno effettivamente lo faccia.

Tendiamo a dare più peso alle proporzioni che ai numeri assoluti, e siamo quindi più disposti ad aiutare 10 persone bisognose in un gruppo di 20 (che sono quindi il 50% del totale) invece che le stesse 10 persone in un gruppo di 200 (il 5%).

Affidandoci solo alle nostre intuizioni ed emozioni, rischiamo quindi di agire in modo meno intelligente, se non addirittura da stupidi o da banditi.

5. Ma possiamo migliorare!

Per essere altruisti intelligenti, dobbiamo quindi essere ragionevolmente sicuri che le nostre azioni facciano del bene agli altri, prima ancora che a noi stessi.

Come possiamo esserlo? Fortunatamente, fare del bene è molto semplice grazie a varie risorse e organizzazioni che elencherò nel resto del post – ti incoraggio a seguire i link di quelle che ti sembrano più interessanti!

Denaro

Quando si tratta di donare parte del proprio denaro in beneficenza, possiamo concentrarci sulle organizzazioni che ottengono risultati migliori a parità di investimento – cioè quelle che migliorano o allungano maggiormente la vita di più persone possibili.

Come trovarle? Annoni cita qui l’altruismo efficace, un movimento globale che mira a trovare i modi migliori per fare del bene e metterli in pratica. Approfondirò questo tema in un post futuro, ma per il momento ecco qualche organizzazione che fa parte di questo movimento, e il cui lavoro ci può aiutare a essere altruisti intelligenti:

GiveWell analizza varie charities che lavorano nell’ambito della povertà estrema e della salute globale, consigliando quelle che la loro ricerca indica essere più efficaci.

The Life You Can Save fa un lavoro simile, ma amplia la sua ricerca anche ad altre cause, come il cambiamento climatico.

Animal Charity Evaluators si concentra invece sulle migliori non profit che puntano a migliorare la vita degli animali non umani.

Se vuoi approfondire il tema del perché donare, ho scritto un altro post in merito – lo trovi qui!

Tempo

Annoni non approfondisce questo aspetto, ma mi permetto di consigliare una risorsa particolarmente valida, dato che reputo la scelta della carriera lavorativa una delle decisioni eticamente più importanti della nostra vita.

80,000 Hours è un’organizzazione dedicata a determinare quali carriere hanno il maggior impatto sociale, per poi supportare persone che vogliono intraprendere tali carriere. Tra i suoi servizi spiccano delle guide online su come approcciare la scelta lavorativa, una job board aggiornata periodicamente con varie opportunità, e la loro consulenza individuale gratuita.

Corpo

Annoni dedica anche un capitolo al dono di sé, e lo inizia raccontando la sua bellissima storia da donatore di midollo – storia che avevo già sentito un paio di anni fa nel suo Ted Talk, e che mi ha convinto a iscrivermi al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo. Se hai tra i 18 e i 35 anni, ti incoraggio a leggere di più a riguardo qui – è raro trovare donatori compatibili, ma più sono gli iscritti e maggiore è la probabilità di trovarne.

Un’altra opzione è quella della donazione di organi e tessuti, sia da vivi – la cosiddetta “donazione samaritana”, se offerta alla collettività e non a uno specifico ricevente, cosa che in Italia si può fare solo per il rene – che post-mortem.

Quest’ultima è forse la donazione con il miglior rapporto costi-benefici, data la totale assenza di costi, e forse dovremmo quindi riflettere maggiormente su questa possibilità. “Invece di avere bisogno di una buona ragione per donare”, scrive Annoni, “dovremmo avere bisogno di una buona ragione per non donare.” Puoi trovare maggiori informazioni qua.

Possiamo anche decidere di donare il corpo alla scienza (il che è compatibile con la donazione di organi) per sostenere la ricerca scientifica e la formazione medica.

Infine, possiamo donare il sangue, che è utilissimo per trattare traumi e malattie croniche e per produrre farmaci salvavita. In più, il donatore ha vari vantaggi, tra cui un giorno di permesso, una colazione offerta, ed esami gratuiti e approfonditi sul proprio stato di salute. Puoi leggere di più riguardo la procedura di donazione qua e scoprire dove puoi donare qua.

Ti lascio con le parole di Telmo Pievani nella prefazione di La felicità è un dono:

Sappiamo che non ha molto senso chiedersi se noi Homo sapiens siamo buoni o cattivi «per natura», giacché ereditiamo dal nostro passato evolutivo la capacità di fare il meglio e il peggio al contempo. Tuttavia, in quanto aspiranti sapiens, dopo aver letto questo libro diventa davvero difficile trovare ragioni plausibili per non donare e per non essere altruisti.

Ti capisco :’)